MEDIENTIPPS

Unsere monatlichen Tipps aus den Lokalzeitungen zum Nachlesen

Senn, Jakob. Hans Grünauer

Senn, Jakob. Hans Grünauer : ein Roman ; mit einem Nachwort von Matthias Peter. - Zürich : Limmat Verlag, 2006.

(ISBN 3-85791-507-2)

Hans Grünauer wird Schriftsteller

Mit schöner Regelmässigkeit haben in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bald die Verleger, bald die Radiomacher, bald die Volkstheater-Regisseure sich angestrengt, das literarische Erbe der beiden Zürcher Oberländer Schriftsteller Jakob Stutz und Jakob Senn im Gedächtnis der Zeitge-nossen zu halten. Die Anstrengung dauert in unser Jahrhundert hinein fort: vor fünf Jahren sind Stutz' "Sieben mal sieben Jahre aus meinem Leben" – nach dem Winterthurer Verleger Vogel – von Huber in Frauenfeld neu aufgelegt worden; und soeben ist Senns "Hans Grünauer" – vormals bei Rohr in Zürich – vom Limmat Verlag wiederediert worden, nachgewortet vom St. Galler Publizisten (und Leiter der Kellerbühne) Matthias Peter.

Der Lesegewinn aus den beiden Lebensstoff verarbeitenden Büchern ist vergleichbar. Wir nehmen teil an weitschweifigen Schilderungen eines Lebensganges, am Gedankengut und Wertesystem vor und um die Mitte des 19. Jahrhunderts, an Bedingungen der Selbstdarstellung vor rund 150 Jahren. In der deutschsprachigen Schweiz dürften dafür Jeremias Gotthelfs "Bauernspiegel" (1836) und Gottfried Kellers "Der grüne Heinrich" (erste Fassung 1853-1855, zweite Fassung 1879/80) musterbildend ge-wirkt haben. Jedenfalls ist in allen genannten Romanwerken die Sozialgeschichte einer Kindheit, eines Aufwachsens, einer Persönlichkeitsentfaltung zentral. Während aber Gotthelfs Erstling harsche Kritik an den Zeitum- bzw. –missständen übt und während Kellers Bildungsroman vom Autobiographischen mehr und mehr ins Allgemeingültige gleitet, bleibt Stutz' "Selberlebensbeschreibung" und bleibt Senns Romantisierung eines Werdeganges auf dem literarischen Niveau von Lebensbildern: volkskundlich interessant und privatgeschichtlich anrührend.

Unterwegs ins Land und Leben

Nicht zuletzt die Reiseberichte wirken bis auf den heutigen Tag einnehmend. Nach Winterthur, Wil (St. Gallen), nach Elgg und Einsiedeln führt uns Jakob Stutz; nach Fischingen, Bauma, Wängi und Uster, nach Rapperswil und Zürich geleitet uns Jakob Senn. Insofern sind sie auch Heimatbücher, allerdings mit beschränktem Rayon; Ulrich Bräker – ein Jahrhundert früher – reist, wandert und wallt entschieden weiter herum. Und beobachtet schärfer.

Jakob Senns Jahre 1864 bis 1868 in St. Gallen, wo er, als Wirt, lebt und schriftstellert, und seine Jahre 1868 bis 1878 in Südamerika (Uruguay) schlagen sich in der Lebensgeschichte nicht nieder. 1863 ist das Manuskript vollendet, der Verfasser unterstellt es nebst rührendem Brief Gottfried Kellers Urteil, das Skriptum bleibt bis 1888 ungedruckt. Inzwischen ist Senn in den wirt- und gesellschaftlichen Ver-hältnissen seiner Zeit – laut Urs Boeschenstein – "vor die Hunde" gegangen: umgetrieben, entmutigt, verunsichert, müde. Aus dem Weberkind der Tösstaler Landschaft ist kein Musenliebling mit landes-weitem Renommee geworden. Senn sucht 1879 in der Limmat seinen Tod.

Unsere Achtung kommt zu spät

Ob und allenfalls wie Keller das Skriptum beurteilt hat, darüber wissen wir nichts. Vielleicht hätte er, Erster Zürcher Staatsschreiber, Senn auf ein Postament helfen können. In der Wahl des Buchum-schlags für die Neuauflage steckt darum ein süssbitterer Zug: der grün kartonierte Band ist einge-schlagen in Kellers Aquarell von 1842/43, betitelt "Landschaft mit Gewitterstimmung". Für unser Ge-denken an den Volksschriftsteller Jakob Senn ist durch die Neuauflage des "Hans Grünauer" (vor-mals: "Ein Kind des Volkes") das Nötige getan; man möchte wünschen, es seien auch die Enttäu-schungen des literarisch streberischen Autodidakten aus Fischenthal wettgemacht, indem hierzulande sein Hauptstück in den Dorf- und Gemeindebibliotheken ab sofort zur Ausleihe stehe.

Rainer Stöckli, Gemeindebibliothek Reute

Klein, Stefan. Zeit - der Stoff aus dem das Leben ist

Klein, Stefan. Zeit – der Stoff aus dem das Leben ist : eine Gebrauchsanweisung. - Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 2006.

(ISBN 3-10-039610-3)

Weshalb vergehen ausgerechnet die unangenehmen Situationen so langsam, Glücksmomente dagegen so rasch? In beiden Fällen sind genau 60 Minuten verstrichen…

Zeit fehlt!

Diese Erfahrung ist uns hinlänglich bekannt. Das ist merkwürdig, denn gemessen in Stunden und Jahren sind wir reicher als Menschen es jemals waren. Zeitnot macht kurzsichtig für die Zukunft; man rennt den Ereignissen hinterher, anstatt sie zu gestalten.

Das Empfinden der Hetze vieler Menschen entsteht im Bewusststein, und dieses orientiert sich an der inneren Zeit. Es gilt also, die Gesetze der inneren Uhr zu verstehen, um besser mit ihr umgehen zu können. Der Autor erklärt, warum es Eulen und Lerchen gibt. Die Eulen sind am Abend munter und können am Morgen liegen bleiben. In diese Gruppe fallen die meisten Pubertierenden. Bei den Lerchen ist es umgekehrt. Besonders auffallend sind die Unterschiede zwischen innerer und äusserer Zeit, betrachtet man den persönlichen Tagesrhythmus: Manche Menschen müssen sich jeden Morgen neu damit quälen, aus dem Bett und einigermassen in Fahrt zu kommen; andere sprühen zur selben Stunde vor Energie. Uhrzeit, Sonnenlicht, auch die Kaffeerationen sind für alle gleich. Also muss der Gegensatz in uns selbst liegen. Und warum haben einige Zeitgenossen die Ruhe weg und bewältigen gutgelaunt Termin um Termin, während andere schon über ein oder zwei Verpflichtungen am Tag stöhnen? Berühmt ist das

„Rentner-Syndrom“

Weshalb verrinnt das Leben immer schneller, je älter man wird? Die Klagen über Zeitmangel im Ruhestand lassen sich ganz offensichtlich nur durch das innere, subjektive Zeitempfinden erklären.

Ich weiss nicht mehr, wo mir der Kopf steht…

Zeit kostet nicht nur die Tätigkeit, sondern auch all die Dinge, die wir noch unerledigt mit uns herumtragen. Die Leistungsfähigkeit geht nämlich schon dann dramatisch zurück, wenn man nur zwei einfache Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen versucht. In Zeitmanagement-Kursen wird das sog. Multitasking empfohlen; verschiedene Sachen gleichzeitig erledigen. Jeder kennt die meist jüngeren Zeitgenossen, die in ihr Handy eine SMS tippen, während sie mit dem Kollegen sprechen, am PC sitzen und nachsehen, ob vielleicht eine E-Mail eingegangen sein könnte. Im Hintergrund läuft der Fernseher, zumindest aber Musik. Die Forschung hat herausgefunden, dass wir nur einen einzigen Vorgang bewusst steuern können. Geteilte Aufmerksamkeit für zwei bewusste Tätigkeiten kann es nicht geben.

Ohnehin ist die äussere Zeit nur ein winziger Ausschnitt aus dem, was wir als Zeit unseres Lebens erfahren. Der Sekundenzeiger kennt einzig die Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft erfasst er nicht. Menschen leben auch noch in ihrer Erinnerung – sie ist gewissermassen im Gedächtnis geronnene Zeit.

Dieses Buch handelt von den verborgenen Dimensionen der Zeit. Sein Thema sind all die Phänomene, die sich nicht ohne weiteres in Minuten und Stunden messen lassen. Im Mittelpunkt dabei steht die Frage, wie das Erleben der Zeit zustande kommt, und wie wir lernen können, achtsamer mit ihr umzugehen….zum Beispiel Zeitinseln schaffen im Einklang mit der Körperuhr. Unsere innere Uhr gilt es wahrzunehmen und zu respektieren. Denn sie ist der Stoff, aus dem das Leben ist!

Stefan Klein wurde 1965 geboren, Studium der Physik und Philosophie. Sein Bestseller „Die Glücksformel“ wurde in 24 Sprachen übersetzt. Er lebt in Berlin.

Hannelore Schärer, Bibliothek Speicher Trogen

Ben Jelloun, Tahar. Der letzte Freund

Ben Jelloun, Tahar. Der letzte Freund. - Berlin : Berlin Verlag, 2004.

(ISBN: 978-3-8270-0556-4)

Eine Freundschaft in Marokko − Was bringt diese Freundschaft in die Krise?

Tanger, die Jahre 1958 bis 2004, Dreh- und Angelpunkt ist die Freundschaft von Ali und Mamed.

Was als Schulfreundschaft beginnt, überdauert die Studienzeit, erste sexuelle Erfahrungen, politische Wirrnisse, den Aufenthalt in einem militärischen Erziehungslager, die Heirat, Ehe und Affären, Berufs-, Familienleben und auch Mameds Auswanderung nach Schweden. Ihre Verbundenheit hält diesen gemeinsam und getrennt erlebten Zeiten stand. Sie zerbricht auch nicht an Differenzen oder der Eifersucht ihrer Ehefrauen. Diese Widerstände stärken die Kraft der Freundschaft eher. Aber hält sie stand, wenn Mamed Ali aus seinem Leben ausschliessen will? Steckt Ali diese Verletzung aufgrund einer Erklärung seines Freundes weg?

Krise der Freundschaft

Knapp, aber vertraulich, kritisch und hemmungslos berichtet Ali über Mamed und Mamed über Ali, über ihre Beziehung, Erlebnisse und sich selber − jeder seine Version der Geschichte. Dass sie eine Menge banaler und klischeehafter Sexszenen beschreiben, sei nicht verschwiegen. Die zwei Perspektiven überraschen und führen vor Augen, dass die Gefühle und die Wahrnehmung zweier Menschen ein und desselben Geschehens nie gleich sind.

Ein Bekannter erzählt ihre Geschichte weiter, weil der Punkt in ihrer Freundschaft kommt, wo weder Ali noch Mamed darüber berichten können.

Diese drei Berichte werden umschlossen von einem Brief, von dessen Existenz auf der ersten Seite geschrieben steht und dessen Inhalt am Ende aufgedeckt wird. Ist er Zeugnis vom Stillstand oder vom Neuanfang der Freundschaft?

Ein Moslem in Europa

Im Roman klingen noch weitere Themen an: die Geschichte Marokkos, die politische Gefangenschaft, der Islam, die Auswanderung, die Familie und die Gesellschaft, Damit zeigt die Erzählung auch wie widersprüchlich diese maghrebinische Welt ist: sowohl archaisch, als auch modern. Es kommt einem Kunststück gleich, da sein Leben zu meistern.

In Unkenntnis setzen heute manche den Islam fälschlicherweise mit Terror und Fundamentalismus gleich. Tahar Ben Jelloun (geb. 1944) ist ein Moslem aus Marokko, der heute in Paris lebt. Wer könnte uns besser in diese vielseitige, komplexe Welt einführen? Er macht es auf eine einfache und verständliche Art und Weise. In "Der letzte Freund" ist der Islam Teil des Romans, in andern Büchern das Hauptthema (siehe Literaturhinweis). Ben Jelloun versucht mit Aufklärung und Beseitigung von Vorurteilen die Kluft zwischen Europa und den arabischen, islamischen Ländern zu überwinden.

Für einiges im Roman greift Ben Jelloun auf eigene Erfahrungen zurück: Freundschaft, Enttäuschung, Gefangenschaft, Emigration. Er erzählt, um davon frei zu werden. Er bleibt der Realität treu, schreibt ohne Romantik und offensichtlichen Tiefgang. Es macht den Leser betroffen. Wie steht es um die Freundschaft in meinem Leben?

Regula Trachsler, Innerrhodische Kantonsbibliothek Appenzell

Talarigo, Jeff. Die Perlentaucherin

Talarigo, Jeff. Die Perlentaucherin. - Neuwied : Verlag Luchterhand, 2005.

(ISBN 978-3-630-87219-3)

Lebenstraum

Seit Jahrhunderten tauchen Frauen in der Seto-Inlandsee nach Perlen. Das Perlentauchen ist der Lebenstraum der jungen Japanerin, denn sie fühlt sich im Meer frei, stark und unabhängig. Sie taucht immer noch wie ihre Vorfahren vor fünfzehn Jahrhunderten ohne Flossen. Es ist eine harte mühselige Arbeit für die jungen Frauen. Der Sprung ins Wasser, durch Licht tauchen, das die Farbe eines herbstlichen Halbmondes hat, bis auf zwanzig Meter, dann nach Vertrautem tasten wie Austern, Seeigel, Jakobsmucheln, Seegras, Abalonen. Das Eintauchen ist wie der Übergang von Herbst zum Winter, vom Winter zum Herbst beim Aufstieg, doch das Warmwerden braucht viel Zeit. Beim letzten Tauchgang stiess sie sich am Vulkangestein, das scharf wie Rasierklingen ist, doch sie fühlte nichts. Sie wartete auf den Schmerz, der der Hässlichkeit der Wunde entsprochen hätte, aber er kam nicht.

Sie hatte von einer Krankheit gehört, bei der Flecken und verletzte Stellen schmerzunempfindlich werden. Von Personen, die diese Symptome haben, soll man sich fernhalten. Lepra.

Leprainsel

Sie wurde mit 19 Jahren im Jahr 1948 auf die Insel Nagashima gebracht, zusammen mit 2000 anderen Patienten. Dort wurden sie über 50 Jahre von der Gesellschaft ferngehalten. Ihr wird unmissverständlich klar gemacht, dass ihr Leben hier und jetzt neu beginnt. Sie wird zur Nummer 2645. Sie hat einen Tag Zeit, sich einen neuen Namen zu überlegen. Ihr Name wird aus dem Familienregister gelöscht, weil sie grosse Schande über ihre Familie gebracht hat. Von jetzt an bis zum Ende ihres Lebens wird sie Fräulein Fuji heissen, nach dem Berg, den sie einst mit ihrem Onkel bestieg.

Obwohl schon bald ein Heilmittel gegen Lepra gefunden wird und ihre Krankheit nicht weiter voranschreitet, darf sie die Insel nicht verlassen. Alle Patienten, die dank des Medikaments Promin praktisch keine physischen Anzeichen der Krankheit haben, müssen isoliert bleiben. Die Angst ist gross, dass die Krankheit über die Gene weitervererbt werden könnte, die Leute sich nicht mehr in die Gesellschaft einfügen können, zumal sie schon von der eigenen Familie verstossen wurden.

Fräulein Fuji findet ihren Platz in der durch grausamen Zufall zusammengewürfelten Gesellschaft – darunter eine koreanische Geschichtenerzählerin, ein Schriftsteller, ein Gärtner, ein Urnenmaler, ein Dichter – und schöpft innere Ruhe und Kraft aus der Zwiesprache mit dem Meer.

Beeindruckend

Eine erschütternde Geschichte, basierend auf historischen Tatsachen, von Krankheit und Ausgestossensein, von Unterdrückung und Sehnsucht nach Freiheit, von Menschenwürde und Mut. Ein ungewöhnliches Buch, nachhaltig, ebenso poetisch wie grausam, ebenso anrührend wie abstossend. Es ist eine beeindruckende Leistung, als junger Mensch vor einer Krankheit zu stehen, die alle Wünsche und Hoffnungen zerstört – und trotzdem nicht daran zu zerbrechen. Beeindruckend, in all dem Elend genug Gründe zu finden, um weiterzuleben. Ein Buch, das unter die Haut geht.

Jeff Talarigo wurde in Pennsylvania geboren und arbeitete nach seinem Studium als Journalist. 1993 zog er nach Japan. Er lebt mit seiner Frau und seinem 10jährigen Sohn in Kokura, gibt Englischunterricht und schreibt an seinem zweiten Roman.

Ruth Zarro, Bibliothek Teufen

Guénard, Tim. Boxerkind

Guénard, Tim. Boxerkind : überleben in einer Welt ohne Liebe. - München : Pattloch Verlag, 2007.

(ISBN 978-3-629-02170-0)

Sie küsst mich nicht. Sie sagt nicht "auf Wiedersehen". Kein einziges Wort. Die Frau entfernt sich. Sie trägt weisse Stiefel... ich bin drei Jahre alt, und meine Mutter hat mich an einen Strommast neben dieser einsamen Landstrasse gebunden, die nirgendwohin führt."

So beginnt die Biografie von Tim Guénard, die erschütternde Geschichte eines Menschen, der in einer Welt ohne Liebe aufgewachsen ist. Dabei hungerte er geradezu nach Zuneigung und Liebe. Seine Mutter ist aus seinem Leben verschwunden, sein Vater, ein Alkoholiker und brutaler Schläger, prügelt den gerade fünfjährigen Tim beinahe zu Tode. Mehr als zwei Jahren liegt er im Spital. Es folgen Aufenthalte in der Psychiatrie, bei Pflegefamilien und Besserungsanstalten. Vergebens wartet Tom auf das nette Wort, das den Tag aufzuhellen vermag. Tom beginnt sich zu wehren, wenn er Ungerechtigkeiten über sich ergeben lassen muss und schlägt bei jeder Gelegenheit zu. Fortan gilt er als schwer erziehbar.

Tom träumt von Flucht, Abenteuern und Entkommen aus den Anstalten, Paris sei eine riesige Stadt, in der man sich gut verstecken könne, hört er einen älteren Leidensgenossen reden. In Paris angekommen, gleitet er rasch in die Kriminalität ab, er prostituiert sich. Eine Verbrecherkarriere scheint vorprogrammiert. Da beginnt sich das Blatt zu wenden: Eine Richterin sieht erst den Menschen an, dann die Akte und schenkt Tim Vertrauen. Er darf den Beruf des Bildhauers und Steinmetzen lernen. Seine Gewalttätigkeit versucht er mit Boxen zu kanalisieren. Durch seine Boxerkarriere findet er Freunde, Anerkennung und Respekt.

Doch hinter der Fassade des vor Gesundheit und Stärke strotzenden Typen ist das Herz traurig. Die Emotionen beim Boxen und die Schmeicheleien befriedigen nicht. Er stellt Vergleiche an mit seinem Freund Jean-Marie. Dieser lebt mit Behinderten zusammen, für Tim unvorstellbar. Dieser sagt, was er glaubt, und lebt, was er sagt. Das verunsichert Tim und macht ihn neugierig. Was hat Jean-Marie, was ihn so glücklich und zufrieden macht? Das verrate ich jetzt nicht.

Mich hat das in einer ganz einfachen Sprache geschriebene Buch sehr beeindruckt. Es macht Mut. Mit einer verkorksten Kindheit muss nicht das ganze Leben schief laufen. Wie oft hört man, dass Kinder die geschlagen werden, später auch ihre Kinder wieder schlagen, das sei genetisch vorbestimmt. Guénard schreibt ganz richtig: Der Erwachsene besitzt die Freiheit, sein Schicksal zum Guten oder Schlechten zu beeinflussen. Um zu gesunden, brauchen verletzte Menschen oft viel Zeit und Geduld von Seiten der Mitmenschen. Lange kann ein Verletzter nämlich nicht vertrauen oder glauben, dass es Leute gibt, die einem trotz der Narben aus der Vergangenheit lieben.

Bei einem Ton, einem Wort, einem Geruch, einem Geräusch, einer Geste, einem flüchtig erblickten Ort kommt die Vergangenheit plötzlich hoch. Oftmals genügt ein Nichts, um die Erinnerungen zu wecken. Es schmerzt lange und braucht immer wieder die Gnade des Vergebens. Den Menschen vergeben zu können, die einem Leid angetan haben. Vergeben ist aber nicht vergessen. Vielmehr ist es ein Akzeptieren, in Frieden mit der Verletzung zu leben. Durch die Liebe können langsam alle Verletzungen heilen. Guénard hat das erleben dürfen.

Guénard lebt heute mit seiner Frau und vier Kindern in der Nähe von Lourdes. Er ist Bienenzüchter und sein Haus ist immer offen für Jugendliche, die wie er früher unter einem besonderen Mangel an Liebe zu leiden haben. Überall erzählt er aus seinem Leben und versucht damit gegen die besonders unter Jugendlichen grassierenden Formen von Gewalt anzukämpfen.

Ein lesenswertes Buch, erhältlich im Buchhandel und ausleihbar in Ihrer Bibliothek.

Beatrice Fuchs, Volksbibliothek Appenzell

Eichenberger, Ursula. Aus dem Lot

Eichenberger, Ursula. Aus dem Lot : Menschen in der Psychiatrie. - Zürich : Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2007.

(ISBN: 978-3-03823-247-6)

Seit jeher stossen Menschen mit einer psychischen Erkrankung auf Zurückhaltung seitens der Gesellschaft. Dieser Umstand ist auf zahlreiche Gründe zurückzuführen. Die konstante Tabuisierung – um nur einen dieser Gründe zu nennen – ist ein fruchtbarer Boden für Vorurteile.

Um der ablehnenden Haltung gegenüber den Betroffenen entgegenzuwirken, beschloss Ursula Eichenberger mit Hilfe von Markus Binswanger und 12 Patientinnen und Patienten der Psychiatrischen Klinik Littenheid bei Wil Aufklärungsarbeit in Form eines Buches zu leisten.

Ziel der Autoren ist es, der breiten Bevölkerung eine ansprechende und lebensnahe Einführung in die Thematik der Psychiatrie zu liefern.

Durch die Verbindung von Erfahrungsberichten der Patientinnen und Patienten und Betroffenen mit den fachlichen Ausführungen von Markus Binswanger wurde eine mehrschichtige Betrachtungsweise erreicht.

Im Hauptteil des Buches berichten die 12 Patientinnen und Patienten aus ihrer Vergangenheit, über den Verlauf ihrer Erkrankungen und die damit verbundenen Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken. Die Krankheitsbilder der porträtierten Personen reichen von Demenz über Burn-Out und Depression bis hin zu Selbstverletzung und Posttraumatischen Belastungsstörungen. In den meisten Fällen aber liegen komplexe Kombinationen aus mehreren Erkrankungen vor.

Die Porträts werden jeweils durch einen Blick des Patienten in die Zukunft vervollständigt. Die Betroffenen formulieren Vorstellungen und Vorsätze für das Leben nach dem Klinikaufenthalt. Leider bleibt unklar, ob und wie der Schritt zurück in den Alltag gelingen wird.

Kurzberichte von Verwandten oder Bekannten werfen ein zusätzliches Licht auf die Person und deren Lebenssituation.

Die einzelnen Charaktere nehmen so Gestalt an und wecken im Leser Verständnis und Interesse.

An Stelle einer fallbezogenen ärztlichen Beurteilung findet sich im zweiten Teil des Buches eine fachliche Zusammenfassung der häufigsten psychischen Erkrankungen. Gegliedert nach den Aspekten Definition, Häufigkeit, Ursachen, Symptome, Therapie und Heilung/Verlauf wird dem Laien eine gut verständliche Übersicht zu den jeweiligen psychischen Krankheiten vermittelt.

Nach Abschluss der Lektüre wird vor allem eines klar: psychische Erkrankungen verschiedenster Art sind allgegenwärtig, auch wenn sie oft nicht oder erst sehr spät erkannt werden. Die meisten Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit psychischen Krankheiten direkt oder indirekt konfrontiert. Anlass genug, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Dieses Buch ermöglicht eine ehrliche Annäherung.

Leandra Naef, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Ortheil, Hanns-Josef. Das Verlangen nach Liebe

Ortheil, Hanns-Josef. Das Verlangen nach Liebe. - München : Luchterhand Literaturverlag, 2007.

(ISBN 978-3-630-87263-6)

Zürich im Herbst

Johannes hat sein Hotel verlassen. Inmitten der an seinem Seeufer entlang laufenden Kastanienallee blieb er stehen und genoss den Anblick: Die sanften, auf und ab schwingenden, schon leicht ins Dunkle gefärbten Hügel des gegenüberliegenden Ufers, das zu den Alpenketten der Ferne ausholende Graublau der stillen Wasserfläche, den Abdruck der auf ihr herumgeisternden Sonnenstreifen, die sich wie matte, breite Pinselstriche quer über diesen diffusen Grund legten. Gleich danach erblickte er sie ruhend auf einer Parkbank, den Kopf gestützt auf ihrem braunen Lederrucksack, den sie offenbar nach all den Jahren immer noch hat…Judith!

18 Jahre lang haben sich die Kunsthistorikerin und der erfolgreiche Konzertpianist nicht mehr gesehen. Die unerwartete Begegnung versetzt sie zurück in die Zeit ihrer grossen Liebe, in der sie während 8 Jahren ein junges und unzertrennliches Paar waren. Gefühlvoll und atmosphärisch gehen die beiden aufeinander zu. Fast scheint es, als hätten sie sich nur kurz für ein paar Tage getrennt. Ihre Treffen werden zu immer gezielter angelegten, oft festlichen Arrangements, bei denen der Ort, die Umgebung sowie die Getränke und Speisen eine grosse Rolle spielen. Unmerklich geraten sie dabei immer tiefer hinein in die erneut aufbrechende Magie einer starken Anziehung. In Erinnerungen schwelgend diskutieren sie auch ihre neuesten künstlerischen Projekte. Die mittlerweile habilitierte Kunsthistorikerin bereitet eine Ausstellung vor, Johannes gibt ein Konzert in der Tonhalle. Das Konzept von Judiths Ausstellung „Ländereien der Malerei“ sieht vor, dass von berühmten Gemälden mit unterschiedlichem Fokus mehr oder minder grosse Ausschnitte fotografiert werden. Das Bild wird sozusagen in Segmente zerlegt. Diese Fotografien werden dann gemeinsam mit dem eigentlichen Gemälde gezeigt; sie umrahmen das Bild. Dies ergibt eine Symbiose und schafft verbundene Komplexität.

Für die musikalisch, literarisch und kunstgeschichtlich Interessierten ist dieses Buch ein wahrer Segen und gut für die Seele. Obendrein läuft einem während der Lektüre ständig das Wasser im Mund zusammen, weil immer wieder so phantastisch gegessen und getrunken wird. Sei es nun nobel oder bodenständige Schweizer Hausmannskost. Das Schönste ist, dass es die beschriebenen Restaurants und Kneipen allesamt gibt, ebenso auch die Museen, Gassen, Plätze und natürlich den See.

Mit dieser Liebeserklärung an Zürich verwebt der Autor in seinem Roman Literatur, Kunst und Musik zu einem vielschichtigen Klangteppich. Ortheil, der selbst Pianist war und Kunstgeschichte, Musikwissenschaften, Germanistik und Philosophie studierte, weiss die Empfindungen einer sensiblen Künstlerseele fast körperlich spürbar zu machen. Die Worte und Sätze durchziehen diesen Roman wie ein virtuoses Klavierspiel.

„Das Verlangen nach Liebe“ ist ein visuell akustisches Literaturerlebnis, ein kluges, gefühlvolles, betörendes und emphatisches Buch. Ein Buch, das Freude im Innehalten erzeugt.

Hannelore Schärer, Bibliothek Speicher Trogen

Diome, Fatou. Der Bauch des Ozeans

Diome, Fatou. Der Bauch des Ozeans : Roman ; aus dem Franz. von Brigitte Grosse. - Zürich : Diogenes Verlag, 2006. (Diogenes Taschenbücher ; 23521)

(ISBN 978-3-257-23521-0)

Fatou Diome, geboren 1968 auf einer kleinen Insel im Atlantik, an der Küste Senegals, lebt seit 1994 in Strassburg. Sie studierte Literaturwissenschaften. Mit ihrem Erstlingswerk, „Der Bauch des Ozeans,“ erschienen 2003 im Diogenes Verlag, hatte sie international grossen Erfolg und erhielt den deutschen Literaturpreis.

Fatou Diome erzählt in ihrem Buch, in einer fliessenden, poetischen Sprache Geschichten aus Niodor, ihrer Heimat, Geschichten aus Frankreich, Geschichten von Auswanderung, von Träumen, von Armut und Fussball. In ihrem Buch verwebt sie diese Geschichten zu einem autobiografischen Roman, in dessen Mittelpunkt ihr kleiner Bruder steht.

Im kleinen Inseldorf spielt sich das Leben seit Jahrhunderten gleich ab. Die Frauen bemühen sich Tag und Nacht um das tägliche Couscous, Kleidung und Krankenpflege für die zahlreichen Familienmitglieder. Die Männer fangen frühmorgens ihren Fisch und sitzen den ganzen Tag unter dem Palaverbaum.

Hier versammeln sich die Menschen vor dem einzigen Fernseher, eines heimgekehrten Auswanderers, und schauen sich die Fussballspiele der WM an. In den Werbespots gelangt das Paradies Europa nach Afrika. Eis: eine Traumspeise, die man jenseits des Ozeans bekommt, in jenem fernen Paradies, in dem der kleine Dicke aus der Werbung klugerweise gleich zur Welt kam.

In der Freizeit gibt es für diese Kinder nur Fussball. Echte Bälle sind selten. Doch findig, wie alle Kinder der Dritten Welt, basteln sich die Jungen welche aus Plastiktüten, die sie mit Lappen und Schwämmen ausstopfen. Fortgehen ist oft der einzige Gedanke, der die jungen Inselbewohner beherrscht. Auch Madické, der kleine Bruder, will nur eines: nach Frankreich zu seiner Schwester und ein Fussballstar werden. Doch die Realität für Einwanderer sieht nicht so rosig aus. In Europa muss für alles bezahlt werden. Wasser, Strom, Telefon, Wohnung. Das ist in der Heimat alles umsonst oder gibt es nicht. Jeder hat seine Hütte und jeden Tag frischen Fisch aus dem Meer. In Afrika haben die Menschen nicht viel, aber doch das nötigste. In Europa liegt das Heimweh nach Sonne, Wärme und Gemeinschaft wie ein grosser Stein im Magen und lässt kaum Platz für das ersehnte Fastfood.

Fatou Diome greift auch heikle Themen auf, wie etwa die Polygamie. In einer Gesellschaft, in der die Frau kaum Rechte hat und in der die Männlichkeit noch immer an der Schar der Kinder gemessen wird. Analphabetismus ist weit verbreitet und die Dorfbewohner zeigen kein Verständnis für den Plan der Regierung die allgemeine Schulpflicht einführen zu wollen.

Das wunderbare an diesem Buch ist, dass Fatou Diome immer wieder zwei Wahrheiten, mehrere Sichtweisen zeigt. So schreibt sie z. B. Gebildete Afrikaner wissen, dass auch die Armut inzwischen globalisiert wurde. Es gibt Elende in Frankreich und in Dakar. Aber die Leute ohne Schulbildung träumen immer noch von einem europäischen Paradies. Aber auch über ihre Grossmutter Diese Frau die nicht lesen und schreiben kann hat mir alles wichtige, das ich zum Leben brauche beigebracht.

Das Buch ist eine wunderbare Lektüre zum Thema Emigration. Spannend, poetisch, witzig und vorurteilslos geschrieben. Fatou Diome sagt von sich selber: „Emigranten sagen oft, sie sitzen zwischen zwei Stühlen. Ich sehe das nicht so. Ich habe einen Stuhl, der aus zwei Stühlen besteht – er ist also sehr gross“.

Ursi Kupferschmidt, Bibliothek Schwellbrunn

Baldursdóttir, Kristin Marja. Die Eismalerin

Baldursdóttir, Kristin Marja. Die Eismalerin. - Frankfurt a.M. : W. Krüger, 2006.

(ISBN 978-3-8105-0256-8)

Island 1917 – Für die junge Witwe Steinunn Olafsdóttir ist sehr früh klar, dass ihre sechs Kinder alle eine Ausbildung erhalten sollen, auch wenn das für die Familie ein äusserst karges Leben bedeutet. Steinunn spart wo sie nur kann und eines Tages reist sie mit Söhnen und Töchtern per Schiff nach Akureyri im Norden. Dort gibt es Schulen und eine Fischfabrik, wo Frauen Arbeit finden können. Zuerst sollen die beiden älteren Jungen in die Schule gehen und die Schwestern werden für sie mitverdienen. Nach und nach werden dann auch die Töchter ihre Ausbildung erhalten.

Schon früh ist die Jüngste, Karitas durch ihr Zeichentalent aufgefallen. Weil sie noch zu jung ist, um beim Einsalzen des Herings mitzuhelfen, muss sie die Hausarbeit übernehmen. In dieser Zeit trifft sie in Akureyri Eugenia, die durch Zufall die künstlerische Begabung der jungen Frau entdeckt. Diese Mentorin ermöglicht Karitas ein Kunststudium in Kopenhagen. Die junge Künstlerin muss in dieser Zeit jedoch selber für Kost und Logis aufkommen und abends schwer und lange arbeiten. Als sie nach fünf Jahren zurückkehrt, ist das Leben auf der Insel immer noch sehr hart und wie alle Frauen arbeitet auch Karitas in der Fischfabrik mit. Bald ist die Rede von einer ersten Ausstellung, die ihre Gönnerin Eugenia für sie organisieren will. Eines Tages jedoch trifft die junge Frau den grossen, gutaussehenden Fischer Sigmar, der von einem eigenen Boot, ja sogar von einer Fangflotte träumt. Karitas kann seinem Charme nicht widerstehen, wird schwanger und reist mit ihm in die Ostfjorde, wo er ein Haus besitzt. Das Haus entpuppt sich allerdings als einfache, abgelegene Kate (moosbedeckte Hütte) und Sigmar fährt schon bald wieder zur See. Dank der grossartigen nachbarlichen Hilfe schafft es Karitas, das Kind auf die Welt zu bringen und den harten Alltag in dieser rauhen und einsamen Gegend zu meistern. Obwohl sie mit ihrem Talent und ihrer eigenen Art als Exotin gilt, lacht niemand über sie, im Gegenteil, sie erhält von allen uneingeschränkte Unterstützung und beginnt, wieder zu malen.

Sigmar verschwindet eines Tages, um seinen Traum von einer Fangflotte zu verwirklichen. Wird er zurückkommen und wie wird die Zukunft von Karitas aussehen? Wird sie sich als Künstlerin verwirklichen können? Eines Tages wird sie sich entscheiden müssen.

K.M. Baldursdóttir hat einen gut recherchierten, sehr flüssig zu lesenden Roman geschrieben über eine junge Künstlerin und über den Kampf der Frauen um eigene Rechte und eigene Existenz im Island von 1917. Sie zeigt auch, wie damals unter sehr schlechten Bedingungen Menschen versucht haben in ein besseres, selbstbestimmtes Leben aufzubrechen. Gleichzeitig zeichnet dieser Roman ein eindrückliches sozialgeschichtliches Bild dieser Zeit. Die Schilderungen der nachbarlichen Hilfe, auf welche Karitas immer wieder zählen kann, gehören zu den stärksten Szenen des Buches. Eine Besonderheit dieses Romans sind die ausgezeichneten Bildbeschreibungen am Anfang eines jeden Kapitels; man fühlt sich als Leser direkt in diese Szenen des isländischen Alltags hineinversetzt.

Kristin Marja Baldursdóttir lebt in Reykjavik. Die Autorin hat schon einige Romane veröffentlicht und ist in Island als Journalistin und Schriftstellerin sehr bekannt. Für den vorliegenden Roman ist sie für den Nordic Council Literary Price 2005 nominiert worden.

Margrith Walti, Gemeindebibliothek Teufen

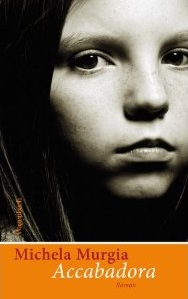

Murgia, Michela. Accabadora

Murgia, Michela. Accabadora. - Berlin : Verlag Klaus Wagenbach, 2010.

(ISBN 978-3-8031-3226-0)

Michela Murgia beschreibt in ihrem Debutroman eine eindrückliche Geschichte über eine „Accabadora“ und ein „Kind des Herzens“.

Unter einer „Accabadora“ versteht man in Sardinien eine „Beenderin“, eine Sterbehilfe leistende Frau, die aber ebenso als Geburtshelferin fungiert. Ob es sich dabei eher um eine Legende handelt oder ob sie so tatsächlich existiert haben, darüber sind sich die Anthropologen nicht einig. Ein „fillus de anima“ ist ein Kind des Herzens, der Seele. So nennt man Kinder die zweimal geboren werden, aus der Armut einer Frau und der Unfruchtbarkeit einer anderen. Eine in Sardiniern seit langem praktizierte Form der Adoption, die mit dem Einverständnis der betroffenen Familien, ganz ohne behördliche Formalitäten geschieht, denn sie beruht allein auf Zuneigung. Eine kinderreiche Familie gibt eines ihrer Kinder an ein kinderloses Paar, dafür wird sich das Kind im Alter um sie kümmern. Es bleibt aber auch in Kontakt zu seiner ursprünglichen Familie.

Die Handlung dieses herb poetischen Romans gibt Einblick in die Geschichte eines normalen sardischen Dorfes der 1950er Jahre. Das Leben der Bewohner ist geprägt von der entbehrungsreichen Bauern- und Hirtenkultur; eigentümliche, archaische Traditionen, gewachsen über Jahrhunderte, bestimmen die Gemeinschaft. Zentrale Themen wie Geburt und Tod, begleitet von Freud und Leid, bestimmen in dieser einfachen Welt den Alltag, ebenso wie die religiösen oder heidnischen Rituale, die gepaart mit einer praktischen Einstellung zum Hier und Jetzt das Überleben erleichtern. Hauptfiguren sind zwei ungleichen Frauen; Die alte, verwitwete Schneiderin Bonaria Urrai, eine Accabadora, und ihr „Kind des Herzens“, die sechsjährige Maria Listru. Die ersten Kapitel beschreiben, wie sich die beiden Protagonistinnen einander annähern, wie sie sich kennen-, achten und akzeptieren lernen. Die Junge beobachtet aufmerksam und kritisch, was um sie herum vorgeht. Dabei bemerkt sie, dass die Alte Geheimnisse zu verbergen hat, dass sie mitunter nachts, wenn Maria schlafen soll, Besuch erhält und dann das Haus verlässt. Dem Leser erschliesst sich - dank des allwissenden Erzählers - was Bonarias Besonderheit ist. Spannend ist es, mitzuerleben, wie Maria dies Jahre später erfährt und wie sie darauf reagiert. Es kommt zum Konflikt zwischen Maria und Bonaria, Das Mädchen verbringt daraufhin einige Zeit auf dem Festland in Turin, möchte ein neues Leben beginnen, doch die Vergangenheit holt sie ein mit der Nachricht, dass Bonaria einen Schlaganfall erlitten hat und nun auf ihre Hilfe angewiesen ist.

Weitere Handlungsstränge beschreiben Beziehungen zwischen Frauen und Männern, auch zwischen Maria und dem Jungen Andria, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Nachbarn. Man spürt den Ernst des Lebens in der strengen Dorfgemeinschaft.

Michela Murgia fasziniert mit ihrer kargen, harten doch vitalen Sprache. Die Schilderung der Geschichte ihrer ungewöhnlichen Heldin Maria verbindet Wiederholungen aus verschiedenen Erzähl-Perspektiven mit Elementen aus Legenden, geschrieben in einer sehr bildhaften Sprache. Ein Lesegenuss, der einem zum Nachdenken über das einfache Leben und das Sterben, auch das Selbstbestimmte, anregt, und uns Einblick in ein weitgehend unbekanntes, nicht touristisches Sardinien vermittelt.

Franziska Naef, Bibliothek Speicher Trogen

© Bibliotheken Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden