MEDIENTIPPS

Unsere monatlichen Tipps aus den Lokalzeitungen zum Nachlesen

Neumann, Robert. Die Kinder von Wien

Neumann, Robert. Die Kinder von Wien : Roman ; mit Schwarz-Weiss-Fotografien von Ernst Haas und einem ausgreifenden Nachwort von Ulrich Weinzierl. - Frankfurt a.M. : Eichborn, 2008.

(ISBN 978-3-8218-6200-2)

Kinder zwischen Krieg und Frieden

Es gab im letzten, gar noch nicht so definitiv vergangenen Jahrhundert einige Schriftsteller-Koryphäen, die Jahr für Jahr ein Buch zustandegebracht haben, vom Büchermachen also gelebt haben – und doch heute vergessen sind. Otto Flake zähle ich zu ihnen († 1963, 83-jährig), Lion Feuchtwanger († 1958, 76-jährig), Frank Thiess († 1977, 87-jährig); unter Schweizern Alfred Fankhauser († 1973, 83-jährig), etwa auch Jakob Schaffner († 1944, 69-jährig).

Ihnen zuzuzählen haben wir auch Robert Neumann († 1979). 78 Jahre gelebt, 50 Jahre lang geschrieben, rund 45 Titel publiziert, mehrere davon zuerst englischsprachig. Wer sich an Neumann erinnert, verbindet seinen Namen mit hochstehender Parodie-Kunst. Der erste Band gesammelter Nachahmungen, eigentliche Stilstudien, hat "Mit fremder Feder" geheissen, der zweite "Unter fremder Flagge". Mir sind die literarisch gekonnten Modellstücke Neumanns in Taschenbuchausgaben der siebziger Jahre begegnet (1978 bzw. 1979 bei Rowohlt).

Ist – mit Ausnahme mustergültiger Nachschreib- oder Nachäffungen – Robert Neumann vergessen? Oder ins Abseits gerückt, weil heutzutage 34-jährige Literaturkritikerinnen ans Schweizer Fernsehen geholt werden, welche sich zur kanadischen Erzählerin Alice Munroe, zum amerikanischen Romancier Saul Bellow als literarischen Vorbildern bekennen?

Das darf so sein – das müsste nicht so sein. Der Frankfurter Eichborn Verlag hat vor anderthalb Jahren – in seiner über alles verdienstlichen Reihe DIE ANDERE BIBLIOTHEK Neumanns unerhörten Kurzroman "Die Kinder von Wien" neu herausgebracht – mit jener schönen Sorgfalt, welche die Reihe seit je (d. h. seit der Gründung durch H. M. Enzensberger) auszeichnet. Das Buch erzählt in einer ungeheuer modernen Tonlage das Nachkriegs-Dasein von sechs jungen Menschen. "Wien" ist ein Fabelname; Schauplatz des Geschehens (historisch 1945/46) könnte jede radikal bombardierte Stadt der Welt sein. Zwei Besatzungsmächte (die "Siegermächte") verhandeln darin Territorial-Ansprüche.

Die Halbwüchsigen, die in einer Kellerruine das Überleben üben (und auf ihre Weise meistern), sind der jüdische Junge Jid, ein blonder Deutscher, Goy geheissen, die vielleicht 15-jährige Gelegenheits-Prostituierte Ewa, deren Freundin Ate, gewesene BMD-Führerin, ein zirka siebenjähriger Bub mit Namen oder Übernamen Curls (Lockiger) und ein Mädchen im Kinderwagenalter, "das Kindl" genannt. Allenfalls noch "Herr Müller", der Kellerhund. In den aussichtsarmen Lebenskampf mischen sich ein Ex-Nazi, dem das Grundstück des insgesamt verschütteten Hauses als Baugrund gefiele; andererseits ein schwarzer Militärgeistlicher, der den Halbwüchsigen zu helfen sucht und sie – versehen mit falschen Papieren – in die Schweiz schaffen will. Über einen kolossalen Berg aus Eis und Schnee. Mit einem ramponierten Jeep. In achtzehnstündiger Fahrt. Auf der anderen Seite des Gletscherbergs flösse Milch und ränne Honig.

Rainer Stöckli, Gemeindebibliothek Reute

Siebelink, Jan. Die Schülerin

Siebelink, Jan. Die Schülerin ; aus dem Niederländischen von Bettina Bach. - Zürich, Hamburg : Arche, 2009.

(ISBN 978-3-7160-2616-8)

Ort der Handlung ist das fast hundertjährige Descartes mit hellroten strengen hohen Mauern und ungleich spitzen Türmen, eher einem Lustschloss aus dem 18. Jahrhundert ähnelnd als einem Gymnasium.

Der 26-jährige Marc Cordesius hat an seinem ersten Schultag als Französischlehrer des angesehenen Gymnasiums eine schicksalhafte Begegnung mit einem rätselhaften Mädchen, der Marokkanerin Najoua. Auf unerklärliche Weise fühlen sich beide sofort zueinander hingezogen. Als Najoua sich in Marcs Klasse versetzen lässt, nimmt eine unheilvolle Verbindung ihren Lauf. Der dandyhafte, attraktive und sehr gebildete Marc erregt gleichzeitig Neid und Bewunderung bei vielen seiner Lehrerkollegen. Zu Beginn jedoch überwiegt die bedingungslose Bewunderung. Obwohl der junge Lehrer sich vom Mittelmass abhebt und auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen scheint, wird rasch klar, dass Marc eine schwere Bürde mit sich trägt: seine Vergangenheit. Seine Mutter wurde am helllichten Tag entführt und in der Folge vergewaltigt und getötet. Ihre Leiche blieb unauffindbar.

Najoua ist das erste Wesen, das Marc ausser seiner Mutter und Grossmutter liebt. Obwohl das Verhältnis der beiden rein platonischer Art ist, nimmt das Lehrerkollegium bald Anstoss daran. Die Gerüchte werden lauter. Das Mädchen flüchtet sich unter diesem Druck in Krankheit und Isolation. Bevor jedoch die letzte Begegnung zwischen Najoua und Marc in einem Fiasko endet, beginnt das Leben am Descartes verheissungsvoll. Marc macht rasch Bekanntschaft mit den übrigen Lehrern. Da ist sein Verbündeter Egbers, Geschichtslehrer, von seinen Kollegen wie ein Paria behandelt. Mit de Labadie teilt Marc ein peinliches Jugenderlebnis. Rafael Pilger, eine schillernde und zugleich abgründige Persönlichkeit, ist Schulleiter und wird in der Folge Marc viele Privilegien verschaffen, ihn jedoch am Ende fallenlassen. Schliesslich ist da auch noch Kees Herkenrath, der Deutschlehrer, der vergeblich versucht, sich bei Schülern und Lehrerkollegen Autorität zu verschaffen. Nur Marc begegnet ihm respektvoll und deshalb wird Herkenrath auch dann zu ihm stehen, wenn alle anderen sich von ihm abwenden.

Die Geschichte nimmt anlässlich der hundertjährigen Jubiläumsfeier der Schule einen verhängnisvollen Lauf. Marc greift den Physiklehrer Morrenhof, der ihn beleidigt, tätlich an. Auch die Beziehung zu Najoua ist schwierig geworden, da sie sich durch ihre Magersucht dem Leben entzieht. Marc bleibt ihr jedoch treu. Die letzte Begegnung zwischen den beiden macht deutlich, dass es keine gemeinsame Zukunft geben wird. Die Geschichte, die unerbittlich und unaufhaltsam einem vorhersehbaren Ende zustrebt, versöhnt den Leser mit dem überraschenden Epilog, der eine hoffnungsvolle Zukunft entwirft.

Beeindruckend ist die atmosphärisch dichte Sprache des Autors. Er vermag von Anfang an zu fesseln und seine Beschreibung des Abgründigen und Schönen menschlicher Beziehungen zeugen von einer scharfen Beobachtungsgabe. Dass er selbst lange als Lehrer tätig war und ein profunder Kenner der französischen Sprache und Literatur ist, wird sofort klar. Das Buch ist für die Leser bestimmt, die das Alltägliche, Plakative, Offensichtliche meiden und eher leise Töne bevorzugen. "Le destin n'a pas de morale" - dieser Satz Roger Vaillands mag als eine Art Leitmotiv für die Geschichte dienen.

Cornelia Schmidli, Bibliothek Schwellbrunn

Martinez, Carole. Das genähte Herz

Martinez, Carole. Das genähte Herz ; aus dem Franz. von Helene Greubel. - München: Piper, 2009.

(ISBN 978-3-492-05200-9)

Als Frasquita nebst anderen besonderen Gaben in den Besitz des wundersamen Kästchens kommt, das von je her von Mutter zu Tochter vererbt wird, eröffnet sich ihr eine ganz neue Welt. Ihr offenbart sich ein wahrer Schatz an schönsten Garnen in leuchtenden Farben. Unter ihrer Nadel entstehen aus Lumpen die herrlichsten Stoffe und Stickereien. Als sie im selbst genähten Hochzeitskleid zur Kirche schreitet, fangen die gestickten Blumen auf magische Weise zu leben an. Noch nie wurde in Santavela ein solch zauberhaftes und kostbares Kleid gesehen. Wenn die stolze Braut auch insgeheim bewundert wird, so begegnen ihr die Menschen im Dorf mit Missgunst und Aberglauben. Sie wird gar als Hexe verschrien. Die Beschimpfungen lassen Frasquita klein werden und die Blumen auf ihrem Kleid verblühen.

Als ihr Mann José nach Möbel und Haus sogar die Ehefrau verspielt, packt die mutige, unbeirrbare Frau Proviant, Decken und ihre fünf Kinder in den Handwagen und begibt sich auf eine lange, dramatische Reise durch den heissen Süden Spaniens und übers Meer bis zur Wüste Afrikas.

Die Autorin Carole Martinez

1966 geboren, arbeitet als Französischlehrerin und lebt mit ihrer Familie bei Paris. Für ihren Début-Roman ist sie bereits achtfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Prix Renaudot des Lycéens und dem Prix Ouest-France-Etonnant voyageurs. Helene Greubel hat das Buch aus dem Französischen übersetzt. Inspiriert von ihrer spanischen Grossmutter und ermuntert von Freunden, hat Martinez ihren ersten Roman unvollendet an den Gallimard Verlag in Paris geschickt, der ihr umgehend schrieb: „Ändern Sie nichts und schreiben Sie das Ende!“ So kommt die Leserschaft in den Genuss einer unvergleichlichen, poetischen und sinnlichen Lektüre. Die Autorin lässt die Geschichte von Frasquitas jüngster Tochter Soledad erzählen. „Das genähte Herz“ ist eine Mischung aus Märchen, Familiensaga und mystischer Erzählung voller Leidenschaft und Liebe. Land und Menschen sind von Armut und Ungerechtigkeit, aber auch von ungeheurer Vielfalt und Schönheit geprägt. So bunt und schillernd wie die Garne, die Frasquita höchst wundersam vernäht, so facettenreich beschreibt Martinez das Leben der aussergewöhnlichen Frau und ihrer ebenso interessanten Kinder. Sie schreibt in einer Sprache, die dahin fliesst wie Seide. Wort für Wort wird zu einem Faden zusammengeknüpft und am Ende zu einem grossartigen Ganzen verwoben. Trotz einiger irrealer Elemente erzählt das Buch viel Wahres über Menschen, Natur und Historie. Wer sich auf die Lektüre einlässt, wird im wahrsten Sinn verzaubert. Eine magische Atmosphäre sorgt für Spannung vom Anfang bis zum letzten Satz.

Elisabeth Siller, Bibliothek Herisau

Jerome, Jerome K. Drei Mann in einem Boot

Jerome, Jerome K. Drei Mann in einem Boot. Ganz zu schweigen vom Hund! Nachwort von Ernst Leisi. 5. Aufl. - Zürich : Manesse, 2005. (Manesse Bibliothek der Weltliteratur.)

(ISBN: 978-3-7175-1544-9) Auch als Hörbuch.

Vergessen Sie für einmal alle aktuellen Bestseller. Es gibt Bücher und Autoren, die zu Unrecht auf dem Bücherbord verstauben und deren Wiederentdeckung sich wahrlich lohnt. „Drei Mann in einem Boot“ ist so eines. Wenn Sie also noch keine passende Lektüre für einen sonnig-schwülen Sommertag im Liegestuhl inklusive griffbereit kühlem Getränk haben, dann lege ich Ihnen die Geschichte dieser äusserst vertrackten Bootsfahrt dreier Herren nahe, welche dem Alltag Londons entfliehen möchten, um die wahre Natur zu erleben.

Geschrieben wurde dieser kurze Roman 1889 von Jerome K. Jerome. Ein Jahr zuvor hatte der 27-jährige, mittellose Autor die Flitterwochen mit seiner Frau auf einer Bootsfahrt auf der Themse verbracht. Diese Ausflugstage scheinen derart prägend und inspirierend gewesen zu sein, dass Jerome kurz nach der Rückkehr der Hochzeitsreise mit der Niederschrift seines wohl berühmtesten Werkes begann. Schon sehr schnell nach der Veröffentlichung stellte sich ein derartiger Erfolg ein, dass dieses Buch in den nächsten zwanzig Jahren weltweit über eine Million Mal verkauft wurde und später als Vorlage für unzählige Theater-, Radio- und Filmbearbeitungen diente. Ein wahrer Geldsegen prasselte auf Jerome nieder und ermöglichte es ihm, sich von nun an ausschliesslich dem Schreiben zu widmen. Soviel dazu, wohin Flitterwochen auch noch führen können.

Doch worum genau geht es nun in dieser leichten und humorvollen Sommerlektüre? Die drei Freunde George, Harris und J. (plus ein Foxterrier) stellen einstimmig fest, dass sie alle ganz dringend Erholung von Alltag und Ehe benötigen. Schnell wird klar, dass nur eine Flussfahrt auf der Themse die Sehnsüchte der drei verwegenen Gesellen erfüllen und sie „aus den Ränken der geschminkten Zivilisation fortlocken“ kann. Natur, Abenteuer und Heldentum locken! Doch, was als heroischer Paukenschlag beginnt, mündet schon bald in eine klägliche Serie von Pleiten, Pech und Pannen: Schlechtes Wetter, fehlende Büchsenöffner, unvorhersehbare Tücken des Wassers, etc. etc….

Immer wieder lässt Jerome seinen Erzähler abschweifen („…das erinnert mich an …“) und serviert dem Leser herrliche Episoden voller Weisheiten und Witz; britischer Humor vom Feinsten halt. Und auch wenn dieses Buch schon über hundert Jahre auf dem Deckel hat, bleibt es zeitlos. Zeitlos deshalb, weil Jeromes Erzählweise schlicht genial ist und vor allem, weil unsere Spezies sich mit all ihren Fehlern, Eitelkeiten, und Torheiten nicht sehr verändert hat seit damals, als Männer noch Zylinder trugen und Frauen sich in Korsette zwängten. Und wenn wir heute noch über Dinge in Jeromes Roman herzhaft schmunzeln (ich musste beim ersten Lesen mehrmals laut lachen), dann auch deshalb, weil wir „modernen“ Menschen uns in vielen Ungeschicklichkeiten stets auch selber wieder erkennen.

Ich kann nur viel Vergnügen wünschen und beneide all jene, welche die Erstlektüre dieses Büchleins noch vor sich haben! Geniessen Sie jede Zeile und lassen Sie sich überraschen, was alles passieren kann, wenn drei Männer mit Hund auf Reise gehen!

P.S.: Falls Sie nach dem letzten Satz des Buches eine gewisse Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit den drei „Helden“ verspüren… Keine Bange. Dann empfehle ich „Drei Männer auf Bummelfahrt“; dort versuchen sich die drei alltagsmüden Gentlemen erneut im Reisen; diesmal auf einer wahrhaft radebrechenden Velotour durch Deutschland.

Gerold Ebneter, Kantonsschulmediothek Trogen

O`Faolain, Nuala. Dunkle Tage, helles Leben

O`Faolain, Nuala. Dunkle Tage, helles Leben. - München : Diana Verlag, 2010.

(ISBN 978-3-453-29087-7.)

"In jungen Jahren gib deinem Leben Wurzeln, im Alter gib ihm Flügel…" An dieses Motto hält sich die eine Hauptperson in diesem Buch, die 69-jährige Irin Min, so ziemlich genau, während es ihre Nichte umgekehrt versucht. Min entdeckt plötzlich, was das Leben auch für eine „alte“ Frau noch bereithalten kann. Sie war seinerzeit als Ersatzmutter für ihre Nichte Rosie ins Haus gekommen. Nach dem Tod von Rosies Mutter war es für sie als deren Schwester selbstverständlich, sich um ihre Nichte und den Schwager zu kümmern. Dafür stellte sie alle ihre persönlichen Wünsche und Träume in den Hintergrund. Als Rosie erwachsen war und fortan in der weiten Welt zuhause war, lebte die Tante allein im kleinen Haus weiter und führte zusammen mit ihrer Katze ein geruhsames Leben, nur unterbrochen von gelegentlichen Besuchen im Pub, welche schon einmal mit einer Heimkehr im Polizeiauto enden konnten, weil sie dem Alkohol etwas zu sehr zugesprochen hatte.

Ganz im Gegensatz dazu ihre Nichte Rosie, die in jungen Jahren schon der Enge von Killbride, dem irischen Dorf, entflieht und bis ins mittlere Alter auf der ganzen Welt zuhause. ist. Nach einem Anruf einer Freundin von zuhause hat sie plötzlich das Verlangen, sich um ihre Tante zu kümmern. Sie streift ihre „Flügel“ ab und kehrt in das Dorf zurück. Das Zusammenleben mit Min gestaltet sich für Rosie anfangs etwas schwierig und so beschliesst sie, Min auf einen Kurzaufenthalt nach New York mitzunehmen, wo sie mit einem ehemaligen Schulkollegen ein Buch heraus bringen möchte.

Abenteuer in der neuen Welt

Dort entwickelt die ältere Dame plötzlich eine überraschende Energie, lernt in kurzer Zeit die verschiedensten Leute kennen. Rosie ist sehr besorgt über das Eigenleben ihrer Tante, vor allem als diese auch noch beginnt, illegal in einem Restaurant zu arbeiten. Auch von einer Rückkehr nach Irland will Min vorerst nichts mehr wissen, zu sehr nehmen ihre neuen Bekanntschaften und ihre Jobs sie in Beschlag.

Wieder zuhause

Etwas ratlos reist Rosi allein nach Hause und versucht nun, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Dabei helfen Freundinnen aus der Schulzeit, auch Bell, die Katze von Min muss versorgt werden und dann kommt der Brief, der ihr Leben verändern wird. Ein militärisches Sperrgebiet wird aufgehoben und plötzlich ist ihre Tante Besitzerin des Hauses auf der Insel wo sie mit Rosies Mutter aufgewachsen ist. Nun beginnt die Reise in die Vergangenheit und endet damit, dass Rosie in das alte Haus ziehen will. Natürlich gibt es da Einiges aufzuarbeiten, nicht nur bei der Renovation des baufälligen Hauses, auch in ihrem Innenleben gibt es einige „Baustellen“ die eine Ueberarbeitung dringend nötig haben. Da ist eine Liebesgeschichte, die vor sich hin dümpelt, mit dem Buch in Amerika geht es auch nicht so richtig voran. Nun hofft sie, in der Abgeschiedenheit ihres neuen Refugiums diese Dinge ordnen zu können. Natürlich ist Nuala O'Faolain für versierte Leser kein Geheimtipp, aber mit diesem, leider ihrem letzten Buch, möchte ich die Leser dazu ermutigen, sich mit einer der besten Schriftstellerinnen Irlands zu beschäftigen und auch ihre anderen Bücher zu lesen. Sie ist im Mai 2008 an Krebs gestorben.

Trudi Bänziger, Bibliothek Rehetobel

Shilo, Sara. Zwerge kommen hier keine

Shilo, Sara. Zwerge kommen hier keine : Roman ; aus dem Hebräischen und mit einem Nachwort von Anne Birkenhauer. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. (dtv : Premium ; 24716)

(ISBN 978-3-423-24716-0)

Die Autorin und die Übersetzerin

Sara Shilo, geboren1958 in Israel, entstammt einer irakisch-syrischen Einwandererfamilie und hat mit ihrem ersten Roman gleich alle Bestsellerlisten in Israel gestürmt. Sie lebt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Nord-Galiläa an der libanesischen Grenze. Dieser Roman erzählt von marokkanischen Juden, die ihr Glück im gelobten Land suchen.

Die Übersetzerin, Anne Birkenhauer, stand vor der schwierigen Aufgabe, den Protagonisten eine Sprache zu geben, die einigermassen dem entspricht, was marokkanische Einwanderer in einer dörflichen Struktur am Rande Israels sprachlich entwickelt haben könnten. Dieses vom Hebräischen ins Deutsche zu übersetzen war kein leichtes Unterfangen.

Die Geschichte

Zwerge kommen hier wirklich keine, obwohl sie immer wieder erwähnt werden und auch bitter nötig wären als Helfer in der Not, aber die Geschichte ist ja kein Märchen sondern sehr real. Es beginnt mit einem Unglück. Mass`ud, der Besitzer einer Falafel-Bude, stirbt völlig überraschend und Simona, seine Frau, erfährt nie, ob er an einem Herzschlag, einem Messerstich, an einer Verbrennung oder gar an allem zusammen gestorben ist. Denn die Verwandten schirmen den Toten ab damit sie ihn nicht sehen muss.

„Ich habe nichts. Nicht seinen Rücken. Nicht seine Hand. Auch sein Geruch ist von mir gegangen“

Alles ändert sich für Simona, sie muss allein für ihre vier Kinder sorgen und erleben, wie die Brüder ihres verstorbenen Mannes das Geschäft in kurzer Zeit ruinieren. Und damit nicht genug, sie ist auch noch schwanger mit Zwillingen die ihren Vater nie kennenlernen werden. Arbeit findet sie zwar in einer Kinderkrippe aber ihr Lebensmut will nicht zurückkehren und bald ist es ihr grösster Wunsch, eines Tages von einer Katjuscha-Rakete getroffen zu werden. Angriffe aus dem arabischen Raum sind beinahe an der Tagesordnung und sie nächtigt sogar einmal auf einem Fussballplatz um eine gute Zielscheibe abzugeben. Sie betet zu Gott, dass er den Arabern helfen soll, die Raketen richtig abzuschiessen, dass sie, Gott behüte, nicht noch halb am Leben bleibt und dann im Rollstuhl sitzen muss.

Die Kinder

Kobi, der älteste Sohn, hat eine schwierige Aufgabe übernommen, denn als die Zwillinge heranwachsen, bittet ihn die Mutter, in ihrem Zimmer zu schlafen und so schlüpft er in die Vaterrolle. Seine ganze Liebe gilt nun den kleinen Brüdern Oschri und Chaim und auch für seine Mutter würde er Alles tun um sie wieder glücklich zu sehen.

Etti, die einzige Tochter, vermisst ihren Vater sehr, denn sie hat viel Zeit mit ihm verbracht und sie ist gar nicht einverstanden, dass Kobi auf Mutters Wunsch den Vater ersetzt. Bald einmal, das hat sie sich fest vorgenommen, sollen die beiden die Wahrheit erfahren.

Dudi und Itzik, die beiden Brüder, sind unzertrennlich. Itzik ist mit einem Gebrechen auf die Welt gekommen, er kann seine missgestalteten Hände nicht gebrauchen. Aber alles, was damit gemacht werden muss, übernimmt Dudi, er ist eine Art Ersatzteillager für Itzik, und so sind sie ein perfektes Team.

Eine berührende Geschichte einer Familie, die alles daran setzt, ohne beschützenden Vater und Ehemann einen Weg zu finden, und jeder auf seine Art versucht, die Gemeinschaft in einem schwierigen Umfeld zusammen zu halten.

Trudi Bänziger, Bibliothek Rehetobel

Myron, Vicki. Dewey und ich

Myron, Vicki. Dewey und ich : die wahre Geschichte des berühmtesten Katers der Welt ; aus dem Amerik. von Nike Karen Müller. - München : Page & Turner, 2009.

(ISBN 978-3-442-20333-8)

Ein eiskalter Wintermorgen im Jahr 1988 in der kleinen Stadt Spencer im amerikanischen Mittelwesten. Die Bibliothekarin Vicki Myron leert wie jeden Morgen als erstes die Bücherbox, da hört sie seltsame Geräusche aus dem Behältnis. Eigentlich sollen dort ausgeliehene Bücher von aussen über eine Klappe zurückgegeben werden, wenn die Bibliothek geschlossen ist. Doch offensichtlich hat jemand diese Vorrichtung dazu genutzt, ein ungeliebtes Haustier loszuwerden. Die Autorin, Vicki Myron, findet ein etwa acht Wochen altes Kätzchen, abgemagert, verdreckt, halb erfroren. Der Kater überlebt die Strapazen knapp. Niemand findet sich, der das Tier aufnimmt, so wird der Kater von Vicki Myron und ihrem Bibliotheksteam adoptiert und bekommt den Namen Dewey. Als Nachname dichtet man ihm „Readmore Books“ (lies mehr Bücher) an. Unter diesem Namen wird Dewey weit über die Stadtgrenzen, ja sogar über die Grenzen der USA hinaus bekannt und berühmt. Die Website www.spencer-library.com zeugt davon. Besonders schön ist es zu erfahren, welche Reaktionen Dewey bei den Menschen hervorruft und dass er von der breiten Bevölkerung bald als selbstverständlich akzeptiert wird. Selbst Menschen mit Katzenhaar-Allergie kommen wegen der Grösse der Bibliothek weiter dorthin ohne Probleme zu haben. Die Anwesenheit des genügsamen und ruhigen Katers, der intuitiv zu spüren scheint, wer seinen Beistand braucht, verzaubert jeden. Er gewinnt Tag für Tag die Herzen der Menschen, eines nach dem anderen. Er übergeht nie jemanden oder hält die ihm entgegengebrachte Zuneigung für selbstverständlich. Jeder Bibliotheksbenutzer, der regelmässig kommt, spürt die einzigartige Bindung, die zu Dewey besteht. Dewey geleitet Arbeitslose durch eine schwere Zeit, hilft älteren Menschen beim Trauern um einen geliebten Partner oder mindert ihre Einsamkeit. Dewey zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er etwas Besonderes tut, sondern dadurch, dass er etwas Besonderes ist. Er gehört zu den scheinbar gewöhnlichen Wesen, die, wenn man sie richtig kennen lernt, sich gegen die Menge abheben.

Die folgenden Sätze von Vicky Myron sind ganz in meinem Sinne und verdienen, vor allem auf Menschen bezogen, Beachtung: „Diese Wesen sind diejenigen, die keinen einzigen Arbeitstag versäumen, die nicht jammern, die nie mehr als ihren Anteil verlangen. Sie sind Bibliothekare, Autoverkäufer und Kellnerinnen, die grundsätzlich einen ausgezeichneten Service bieten, die mit Leib und Seele bei der Sache sind, weil sie ihren Job lieben. Sie kennen ihre Aufgabe im Leben, und sie erfüllen sie über die Massen gut. Einige erhalten dafür Preise, andere machen das grosse Geld, die meisten werden als selbstverständlich hingenommen, die Verkäuferinnen, die Bankkassierer, die Mütter. Die Welt neigt dazu, die Ungewöhnlichen und die Lauten, die Reichen und die Eigennützigen wahrzunehmen und nicht diejenigen, die jeden Tag gewöhnliche Dinge aussergewöhnlich gut machen.“

Vicky Myron, hat zusammen mit dem Sachbuchautor Bret Witter die Geschichte des wundersamen Katers aufgeschrieben, den sie 19 Jahre lang, von 1988 bis zu seinem Tod 2006 in der Bibliothek von Spencer liebevoll versorgt hat. Geschickt lässt sie auch historisches Material einfliessen über die Stadt- und Bibliotheksentwicklung in dieser Zeit; erzählt von den Lebensbedingungen der Menschen aus dieser Gegend von Iowa. Myron ist keine professionelle Autorin, aber dass sie wahrheitsgetreu berichtet und dabei ihre Gefühle offen legt, nimmt man ihr ab. Problematisch wird es, wenn sie behauptet, der Kater engagiere sich für die Bibliothek, er liebe die Menschen, liebe gar die Stadt Spencer. Dass er ihr und anderen viel gegeben hat, ist sicher unbestritten. Doch dass dies, wie sie nahe legt, bewusst geschah, gehört ins Reich menschlicher Wunschvorstellungen.

Dennoch: eine unterhaltende und zärtliche Geschichte über die geheimnisvolle und wunderbare Art, wie Tiere und Bibliotheken die Menschen bereichern.

Beatrice Fuchs, Volksbibliothek Appenzell

Birkegaard, Mikkel. Die Bibliothek der Schatten

Birkegaard, Mikkel. Die Bibliothek der Schatten : Roman ; ins Deutsche übertragen von Günther Frauenlob und Maike Dörries. - München : Page & Turner, 2010.

(ISBN 978-3-442-20362-8)

oder als PeP eBook

(ISBN 978-3-641-04225-7)

Lesen ist gefährlich

Hatten wir das nicht schon mal? Aber nein, denn diesmal ist nicht Bollmanns entzückender Bildband über die lesenden Frauen gemeint, sondern der handfeste Verschwörungs- und Fantasythriller von Mikkel Birkegaard.

Luca Campellis Wunsch, umgeben von seinen geliebten Büchern zu sterben, ging an einem späten Oktoberabend in Erfüllung. Mit dieser lakonischen Feststellung beginnt Birkegaards Roman ‹Die Bibliothek der Schatten›. Jon, Lucas Sohn, erbt das Antiquariat und soll den Laden ‹Libri di Luca› in Kopenhagen der Familientradition entsprechend weiterführen. Was dem erfolgreichen Rechtsanwalt und Yuppie nicht sonderlich behagt, denn seit dem Tod seiner Mutter vermied er jeden Kontakt zum Vater und dem Antiquariat. Erst als es zu einem Brandanschlag auf das kleine Antiquariat kommt, kann sich Jon den mysteriösen Vorgängen nicht länger verschliessen. Seltsame Besucher bevölkern die bibliophile Szene. Leser (Lettori oder Sender) streiten sich mit Hörern (Empfängern). Das Bücherlesen wird zur Übeltat, zum Verhängnis.

"Lesen kann sehr störend sein, ja richtiggehend gefährlich" beklagt sich denn einer der Empfänger. "Die ganzen Worte und Sätze würden wie Schneeflocken in einem Sturm durch die Luft wirbeln ... sich mischen ... verhaken ... die schönsten Gedichte, die besten Romane oder irgendein Scheiss, den sie gerade lesen, drängen heraus und verpesten die Luft." Doch was die Sender sonst noch durch ihr hemmungsloses Lesen anstellen, sei hier nicht preisgegeben. Auch nicht, was die Empfänger anrichten. Nur so viel: Mord, Verrat, Verschwörung, Geheimgesellschaften und Bösewichte, aber auch eine Liebesgeschichte sind das Rüstzeug jeden Thrillers - bestechend das Gedankengebäude, das Birkegaard entwirft! Der Autor bedient sich der Stilmittel eines Krimis, indem er detailgenau Dinge, Abläufe und Personen beschreibt und so den Leser zum Mitermittler und Komplizen macht, ihn am Scheitern und am Erkennen teilhaben lässt. Die gekonnte Mischung aus Kulturgeschichte und Politik, Literatur und Wissenschaft mit einer Prise Fantasy lassen erahnen, dass sich der spannende Stoff zum Verfilmen eignet.

Und uns, Leserinnen und Leser, trifft der Autor mitten ins Herz, uns, die bis anhin genussvoll lasen. Die ungekümmert und lustvoll in eine Geschichte eintauchten. Die ahnungslos einer Lieblingsbeschäftigung frönten.

‹Die Bibliothek der Schatten› ist Mikkel Birkegaards Erstling. Der Autor, geboren 1968, lebt in Kopenhagen und arbeitet als IT-Entwickler.

Doris Ueberschlag, Innerrhodische Kantonsbibliothek Appenzell

Busfield, Andrea. Mauertänzer

Busfield, Andrea. Mauertänzer : Roman ; übersetzt von Cornelia Holfelder-von der Tann. - Zürich : Atrium Verlag, 2009.

(ISBN 978-3-85535-043-8)

„Ich heisse Fawad, und meine Mutter sagt, ich bin im Schatten des Taliban geboren“. Fawad, der 11jährige afghanische Junge, führt uns die Zerrissenheit des gegenwärtigen Afghanistans vor Augen. Für Fawad ist es sein Land der Abenteuer, der Poesie und der Traditionen. Die Taliban sind von den Strassen Kabuls verschwunden, doch ihr brutales Regime wirft noch lange Schatten auf das Leben der Bewohner. Fawad wurde davon nicht verschont. Sein Vater und sein Bruder wurden brutal ermordet, seine Schwester entführt. Er und seine Mutter sind auf die Hilfe der Familie seiner Tante angewiesen. Der aufgeweckte, oftmals weise Junge lässt sich nicht unterkriegen, zumal er und seine Freunde sehr gut wissen, wie sie an die Devisen der Ausländer an der Chicken Street herankommen. Er schlägt sich mit den Problemen der Stadt herum und beginnt jeden Tag von neuem den Kampf um ein paar Dollar…

Fawad und wie er seine neue Welt sieht

Sein Leben erfährt eine Wende, als die Mutter eine Stelle als Haushälterin bei drei Ausländern annimmt und sie beide dort sogar eine kleine Wohnung mit TV bekommen. Für Fawad ist dieser Umzug ein Kulturschock. Plötzlich lebt er mit zwei Frauen und einem Mann zusammen, die rauchen, Alkohol trinken und sich teilweise halbnackt präsentieren. Diese Wohngemeinschaft sind Georgie, James und May. Georgie arbeitet für ein landwirtschaftliches Projekt, James ist Journalist und May ist vor allem Lesbe. Dieser Gruppe werden verschiedene afghanische Lebensweisen entgegengestellt. Da ist der Laden des blinden Pir Hederi, in dem wir die armen Afghanen kennen lernen. Dann gibt es die Welt des Haji Khan, dem einflussreichen Paschtunen, der sich in Georgie verliebt hat. Gerade die Liebesgeschichte zwischen Haji Khan und Georgie hält die verschiedenen Episoden des Romans zusammen. Sie besteht aus einem Hin und Her, weil die emanzipierte Georgie und der machohafte Haji Khan sich zwar lieben, aber nicht miteinander leben können.

Die Autorin

Melancholisch und doch voller Humor lässt sie Fawad in kindlich-naiver Weise aus seiner Welt erzählen und klärt so ganz nebenbei über das eine oder andere kulturelle Missverständnis auf. Lassen auch Sie sich von diesem kleinen Jungen verzaubern!

Andrea Busfield ist ein wunderbar optimistischer Roman gelungen, der nicht nur die Schattenseiten von Afghanistan aufzeigt. Es ist eine Abenteuer- und Liebesgeschichte zugleich, und das alles aus einer grossartigen Perspektive erzählt. Die Autorin hat selbst als Journalistin mehrere Jahre in Kabul gelebt und versucht, in ihrem Roman ein Gespür für das Geschehen in diesem Land zu vermitteln, das den meisten nur durch Katastrophenmeldungen in den Nachrichten bekannt ist. Mit ihrem Roman ist ihr eine bewegende Liebeserklärung an Afghanistan – dem Land zwischen Tradition und Moderne - gelungen.

Hannelore Schärer, Bibliothek Speicher Trogen

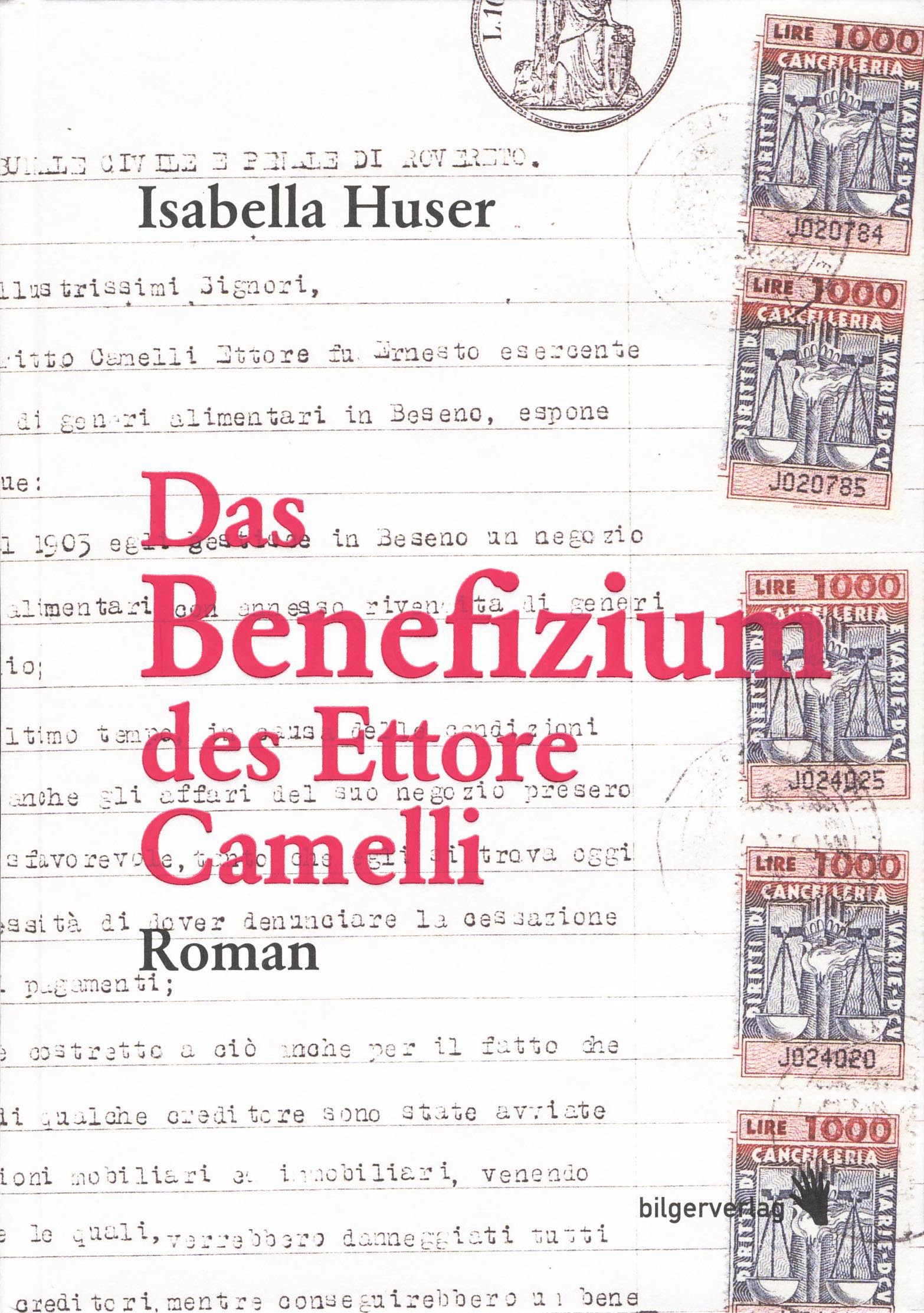

Huser, Isabella. Das Benefizium des Ettore Camelli

Huser, Isabella. Das Benefizium des Ettore Camelli : Roman. - Zürich : Bilgerverlag, 2009.

(ISBN 978-3-03762-000-7)

"Hinter ihm fällt die Glastür zu. Der junge Mann tritt wieder auf die regennasse Strasse, und seine Hand, als könne sie es nicht glauben, legt sich an die Brust, tastet. Er spürt das Papier, unzweifelhaft: der Fahrschein nach New York steckt in der Brusttasche. In ein paar Tagen wird ihn eine aus Seilen geflochtene Treppe schwankend vom Kontinent erlösen und auf ein Schiff führen, das ablegen wird nach Amerika. Und über das Nadelöhr einer winzigen, New York vorgelagerten Insel wird er eingelassen werden in die Neue Welt. Er wirft einen Blick zurück auf den freundlichen Verkäufer am Pult der Agentur, der ihn ansieht, aus traurigen Augen, wie zuvor, als der junge Mann ihm gegenübersass, Namen, Geburtsdatum, Wohnadresse, alles bestätigte, die Auswanderungsbewilligung vorlegte, die abgezählten Scheine übergab. Die Hand löst sich vom Stoff der Jacke über dem Papier, winkt, zaghaft."

Nach dem frohen Aufbruch in eine neue Zukunft, erleben wir Ettore im Roman gegen Ende des 1. Weltkrieges auf der Flucht aus russischer Kriegsgefangenschaft. Was ist passiert?

Bevor er 1902 nach Amerika fährt, kehrt er nochmals in sein Heimatdorf zu seinen Tanten zurück und entschliesst sich, den Krämerladen, der zu verkaufen ist, zu übernehmen. Somit kann er auch das Benefizium, das seit Generationen seiner Familie gehört, übernehmen. Davor wird er allerdings gewarnt, denn auf dem Gut lastete ein schwerer Fluch. Das Benefizium wurde von einer Urahnin gestiftet, um mittellosen Priestern aus der Familie Camelli ein Einkommen zu sichern.

Der zweite Erzählstrang ist die Geschichte der Journalistin Heather Hughan, die in New York lebt, sich im Frühjahr 2004 für ein Sabbatical in Venedig entscheidet und dort, beim Besuch des Friedhofes auf der Insel San Michele, ihrer eigenen Geschichte auf die Spur kommt. Ein fliegendes Gefährt auf einem Grabstein, unter dem in ergreifender Schlichtheit „In Amore“ steht, erinnert sie an eine ebensolche Skulptur, die bei ihr zu Hause steht und von ihrem Grossvater Ted stammen soll. Was verbindet ihr Gefährt, das sie in New York stehen hat, mit dem Relief auf dem Grabstein in Venedig? Die Suche nach dem Zusammenhang führt sie in die raue Welt des Trentino. Sie fährt nach Versano und so mitten in die Geschichte der Camelli hinein und kommt so langsam dahinter, wie ihr Grossvater Ted Hughan, und somit auch sie selbst mit der Familie Camelli verbunden ist. Auch erfährt sie von der Tragödie des Benefiziums und welcher Fluch darauf lastet. So verweben sich die zwei Erzählstränge sachte miteinander. Da die erzählerische Entwicklung der Familiengeschichte „Camelli“, über zehn Generationen hin- und her hüpft, ist der Stammbaum am Ende des Buches manchmal hilfreich.

"Das Benefizium des Ettore Camelli" ist das faszinierende Romandébut von Isabella Huser. Die Autorin wurde 1958 geboren und wuchs als Tochter italienisch-schweizerischer Eltern in Zürich auf. Sie studierte Übersetzung und Terminologie, arbeitete als Dolmetscherin in Mailand und Vevey und am Filmfestival in Lugano als Generalsekretärin. Neben ihrer Tätigkeit als Übersetzerin im Fachbereich Recht und Finanzwirtschaft, hat sie auch vielbeachtete Dokumentarfilme produziert. „Epoca - The Making of History“ bei dem sie Coautorin war, wurde am Filmfestival Berlin uraufgeführt.

Lucette Winzeler, Bibliothek Stein

© Bibliotheken Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden